創業者 横山周一ヒストリー

サッカータウン波崎の誕生

今から15年前、観光資源を持たない町にサッカーという花が咲いた。

町を貫く幹線道路から細い路地を入っていくと、田んぼの先に青々とした天然芝のサッカー場が1面、2面、3面と、右に左に現れてくる。

茨城県神栖市波崎(旧波崎町)は、いつからか「サッカータウン」と呼ばれるようになった。今では小学生から社会人まで、年間30万人が合宿や練習試合のためにここを訪れている。日本中を探しても、民間主導で年間30億円の経済効果をもたらす観光産業などどこにもなく、全国的に注目を集めている。春休み、夏休みだけでなく、毎週末にサッカーの大会や合宿で賑わう天然芝のグラウンドは、今では70面を数えるまでになった。

なぜ人口3万人のこの町に70面ものサッカー場が存在し、いつからサッカータウンと呼ばれるようになったのだろうか?

その物語はJリーグ開幕前に遡る。

日本プロサッカーの夜明け

1991年。当時の日本サッカー界は、初のプロリーグ(Jリーグ)発足へ向けて慌ただしく動き出していた。前年には、本場ブラジルの”プロサッカー”を知る三浦和良(現横浜FC)が帰国。サッカーという活字がマスコミに取り上げられる機会も急激に増えていった時期だ。

時を同じくして、小学生の息子がサッカーを始めたことを機に、サッカーボールさえ蹴った事のない一人の男がサッカーの魅力にのめり込んでいった。横山周一(当時43歳)、この物語の主人公である。

ある時、息子を連れて国立競技場へとやってきた横山は、ピッチ上のプレーに興奮する息子を尻目に、天然芝を見つめながらある思いをめぐらせる。

日本では待望のJリーグが始まる。マスコミはこぞって「これからはサッカーの時代がやってくる」と喧伝している。しかし、トップでプレーする選手には、整備された天然芝が用意されているが、少年たちは地面の硬い校庭や雨が降ると沼地のようになる水はけの悪い河川敷のグラウンドで練習している。スライディングをすれば膝や肘を擦りむき、GKだって満足な練習ができない。一時的に競技人口が増えても、競技者を受け入れる”受け皿”がなければ、せっかく盛り上がってきたサッカーもやがて尻すぼみになってしまう。横山は強い不安を抱き、とんでもないことを決意する。

それは、「天然芝のサッカー場を作る!」ということだった。

芝の上で貪欲にボールを追いかける少年たち。彼らの成長を望むのならば、環境を整備する必要があると横山は考えた。

芝の上で貪欲にボールを追いかける少年たち。彼らの成長を望むのならば、環境を整備する必要があると横山は考えた。

Jリーグ発足以前、日本のサッカーは決して陽の当たるスポーツではなかった。日本リーグの観客動員数は、人気カードですら数千人程度。日本代表の試合も小規模なスタジアムで行われていた時代だ。そんな歴史が、横山に危機感を抱かせていた。

「誰でも低料金で使える天然芝のグラウンドを作りたい。」横山は本気でそう考えていた。しかしながら、グラウンドを作る資金もなく、土地もない。それでもバイタリティだけは人一倍持ち合わせていた。

横山の中には、あるイメージができ上がっていた。それは、合宿エリアにグラウンドを作れば、天然芝でサッカーをできる選手は喜び、宿はお客さんが来てくれて喜ぶだろう。そして、その橋渡しをするのは自分だ。

好条件が揃った町

格好良く言えば、『一大プロジェクト』。しかし、この時点では単なる大風呂敷の域を出ていなかった。だが直情型の横山は、すぐに候補地探しに飛び回った。

候補地の条件として、「首都圏からの好アクセス」と「温暖な気候」、そして「安い地価」という3点を重要視した。週末の休みを利用し、家族サービスを口実に周辺の調査を開始。伊豆半島、富士山周辺、房総半島などを2年間掛けてリサーチした結果、最終的に茨城県の波崎が残ったのである。

この時の波崎には、スポーツ合宿地としての下地はあったのだが、これといった売りもなかった。白子や山中湖にはテニスがあり、菅平にはラグビーがある。合宿地区というと柱となる種目があるものだが、波崎にはそれがなかったのだ。横山は、そんな背景も見越した上で波崎旅館業協同組合執行部に話を持ち掛けた。「天然芝のサッカー場を作らないか?」

マイナーなスポーツ

即答できるはずもなかった。話を持ちかけられた執行部のうちの1人、長谷川旅館を経営する長谷川良克(現神栖市観光協会会長)が当時を振り返る。「野球場ならイメージすることもできたが、サッカーと言われても……」。当然のごとく、話は簡単に進まない。時は1992年、Jリーグが始まる前年のことだ。波崎に限らず、戦後の日本を支えてきた国民的娯楽は大相撲やプロ野球であり、Jリーグの成功もにわかに想像し難いものだった。話は、平行線を辿った。

そんな時、長谷川の元である事件が起きた。サッカー団体の為に予約していた隣町にある企業のグラウンドが、直前になって使用不可能になってしまったのだ。信用問題でもあり、旅館としても死活問題だった。他人の施設を借りていては、今後もこのようなことがないとも限らない。長谷川は、自前の施設の必要性を少しずつ感じ始めていた。

「首都圏からの好アクセス」、「温暖な気候」、「安い地価」が揃った波崎。きれいな海が近く、都会の喧騒とは無縁の環境だ。

「首都圏からの好アクセス」、「温暖な気候」、「安い地価」が揃った波崎。きれいな海が近く、都会の喧騒とは無縁の環境だ。

隣町のグラウンドから、年に一度の合宿を楽しみにしていたサッカーチームの予約を一方的に反故(ほご)にされた長谷川は、怒りを押し殺し、その団体の元へ謝罪に出向いた。長谷川にも意地があった。波崎へ戻る道中、悔しさから「グラウンドくらい自分で作ってやる」と心に誓った。これを機に横山の想いと長谷川の意地がシンクロし、夢の実現へと一気に加速していくことになる。

この頃、隣町の鹿島町(現鹿嶋市)では日本リーグ2部に所属する住友金属サッカー部がJリーグ加盟に手を挙げていた。だが、Jリーグの理事長(当時)だった川淵三郎は、「2部というレベルに加えてサッカーが盛んなわけでもなく、人口の少ない田舎町では99.9999%不可能」と発言。

さらに設備面の条件である「1万5000人収容のスタジアムがないこと」を指摘し、加盟を諦めさせようとした。しかし、0.0001%の可能性に賭けた住友金属は、町ぐるみで県に陳情。日本初となるサッカー専用スタジアム建設を実現させると共にブラジルで”神様”と言われたジーコを入団させるなど、奇跡とも言える劇的なチーム改革に乗り出した。波崎町の人々にとっては、そんな隣町で起こる日本サッカー界の”革命”がより身近なものに感じられた。

予想外の応募に卒倒

横山は、9月に旅館組合のメンバーを東京に呼ぶと、翌年2月の建国記念日に天然芝を利用したサッカー大会を行う事を提案した。準備期間は短かったが、夢物語を説くよりも大会の成功こそが一番の説得になると考えたのだ。2月といえば、海沿いの波崎の旅館はガラガラ。組合側としても客が来てくれる事は大歓迎であった。

まず手始めに、長谷川が自前のグラウンドを作った。1面分の芝生を買って来て張りつけたのだ。地面を耕し、水を撒き、根付けをする。肥料だって必要だ。天然芝のグラウンドを作るには、予想以上に費用と労力を要した。こうして作った1面に加えて、町から遊休地を2面分借りたことで、なんとか合計3面分の天然芝グラウンドを確保することができた。「アマチュアの為の日本初のサッカータウンづくり」という長期ビジョンへ向け、大いなる一歩が踏み出された。

横山は、東京で大会へ向けてチーム募集の準備を進めていた。しかし、時は1993年、インターネットなど普及していなかった時代。平日には仕事が終わった後に社会人のサッカーチームが練習していそうな場所を訪ね、休日には河川敷や公共のサッカー場などへ出向いて必死に告知をした。

参加受付が始まると、横山は驚きのあまり卒倒した。届けられた応募は、なんと387チームを数えたのだ。「よっしゃぁぁぁぁー!」

人知れずプレッシャーを背負い込んでいた男は、自身の予想をも凌駕(りょうが)する反響の多さに二つの拳を握りしめると、そのまま天高く突き刺した。

天然芝の上でボールを蹴ることができる喜び。それが多くのプレーヤーの心を動かした。

天然芝の上でボールを蹴ることができる喜び。それが多くのプレーヤーの心を動かした。

「20チームも集まれば大成功だろう」

大会開催へ向けて動き出すことが決まった日、横山と波崎旅館組合のメンバーはそんな話をしていた。ところが蓋を開けてみると、387チームの応募があったのだ。決して大袈裟ではなく、当時の波崎で宿を営むものからすれば、これは天文学的な数字である。みなの顔色が変わった。これまで半信半疑だったメンバーの顔も、一様に紅潮していた。組合員にとっての”神様”は、ジーコではなく横山だった。

しかし、かたわらにいた長谷川は、横山の持ってきた募集チラシを見て目を丸くした。そこには、大きく力強い字で「決勝の会場はあの鹿島スタジアム!!」と書かれていたのだ。これは横山の”単独行動”だった。参加チーム集めのプレッシャーを一身に背負っていた横山は、「天然芝」という魅力に加え、もうワンパンチが必要だと考えていたのだった。長谷川は、激しい口調で横山に詰め寄った。

無理もない。鹿島スタジアムの一般開放など、聞いたことがなかったからだ。だが横山は、「今さら言っても仕方のないことだろう。何とかしてくれ」と突き放した。

長谷川たちは腹をくくった。必死だった横山の気持ちもわかる。「天然芝のグラウンドを作れば客を連れて来る」という約束も守ってくれた。今度は長谷川らが期待に応える番だった。役所にかけ合い、地元の政治家に相談し、あの手この手を講じた。すべて”駄目元”の行動だった。

そして彼らは、ついに大きな山を動かした。鹿島スタジアムで決勝を――この言葉が現実となったのだ。紆余曲折(うよきょくせつ)を重ねながらも、波崎町での記念すべき第1回サッカー大会は無事に行われた。

波崎の試行錯誤は続く

あれから15年の歳月が経った。積み重ねた歴史があるからこそ今日がある。波崎の旅館も、これまで宿泊した方からのアドバイスに支えられ、育てられてきた。当時はエアコンさえついていない旅館がほとんどだった。食事の内容も、大きく改善されている。

横山は、波崎がサッカータウンとして定着し始めた2000年8月、病に倒れ、志半ばでこの世を去った。近年、人工芝の普及をはじめ、アマチュアサッカーを取り巻く環境も大きく変わってきている。「低料金で利用してもらいたい」という思いがある以上、人件費や設備投資に回せる費用は限られてくる。そのため、いまだ数多くの課題を抱えていることも事実だ。

横山の掲げた「誰でも使えるアマチュアのためのサッカータウン作り」という理念が、サッカー合宿という新たな観光産業をもたらした。現在、波崎旅館組合の専務理事を務める山﨑芳一は、「横山さんの理念を発展させ、サッカーをする人に愛される街づくりを目指しています。でも一番大事にしているのは、サッカーを愛する人達を差別なく愛し続けていくことです。」と話す。それが、横山周一に選ばれた街としての、「ありがとう」という感謝の仕方なのだ。

審判として選手として、そしていちサッカーファンとして、横山(中央)はアマチュアサッカーの環境作りに心血を注いだ。

審判として選手として、そしていちサッカーファンとして、横山(中央)はアマチュアサッカーの環境作りに心血を注いだ。

横山周一 Shuichi Yokoyama

1948年北九州市生まれ。小学2年生の息子が当時住んでいた江戸川区(東京)の少年団へ入団したことを機にサッカーに目覚める。チームの「お父さん当番」からコーチへ昇格した後、3級審判資格を取得。少年団の代表者を経て、江戸川区サッカー協会理事、東京第2ブロック理事も努める。自身も「パパさんチーム」を結成するなど、2000年8月に病で倒れるまでサッカーをプレーし続けた。

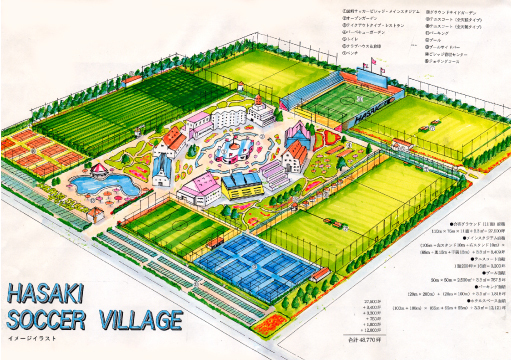

当時、横山の描いたイメージイラスト。横山の頭の中には波崎が「サッカータウン」と呼ばれるイメージができあがっていた。

当時、横山の描いたイメージイラスト。横山の頭の中には波崎が「サッカータウン」と呼ばれるイメージができあがっていた。